La primera vez que oí el término ciencia ficción mi cerebro hizo un ruido, o trabajo extra, o el ruido que hace el cerebro cuando hace trabajo extra, como el de un engranaje en desuso que se pone a funcionar. ¿Ciencia a ficción? ¿Se trata de ficción que funciona a fuerza de ciencia, como un auto a nafta o a gasoil? ¿Hacía, en efecto, la ficción funcionar a la ciencia?

El director norteamericano John Wilson lleva ya tres temporadas de una serie muy personal que se llama How to with John Wilson, en la que indaga acerca de cómo se hace algo en cada capítulo y la misma indagación lo va llevando a diferentes derivas que conducen su investigación a cualquier otro lugar. En el último capítulo de la última temporada que se llama Cómo rastrear un paquete, John parte de -efectivamente- ese servicio de entrega de paquetes en cajas, lo que lo conduce a averiguar si se pueden enviar órganos en cajas por correo, lo que lo lleva al malentendido de órgano el instrumento musical, lo que lo lleva a un restaurante en Scottsdale, Arizona, en el que hay un órgano gigante en un restaurante que se ejecuta mientras la gente come, lo que lo lleva a conocer a un hombre absolutamente encorvado que en una conversación en el restaurante del órgano le comenta que tiene un puesto importante en la empresa de Alcor Life Extension Foundation que es una fundación sin fines de lucro que criopreserva humanos muertos con la esperanza de que en el futuro exista una tecnología que permita revivir a esas personas. La gente paga por ese servicio y dona su cuerpo a Alcor en vida; la mayoría paga un poco menos para que solo se preserve su cabeza, asumiendo que es eso lo que define quién se es. Pero a lo que quería llegar es a que el hombre magro y encorvado, que trabaja en Alcor a cambio de una futura crionización, le confiesa a John Wilson, en una charla íntima con cámara prendida, que de joven se automutiló el pene y los testículos porque no quería bajo ningún concepto traer más gente a este mundo. Y en un gesto contradictorio máximo ese mismo hombre desea que su cuerpo persista y despierte en algún otro momento histórico para ¿seguir habitando su depresión para siempre? Lo compleja compleja que es la mente humana, y el camino que se abre el deseo de cada quién, o cómo no consigue abrírselo para nada es algo que no me alcanzará la vida para terminar de entender.

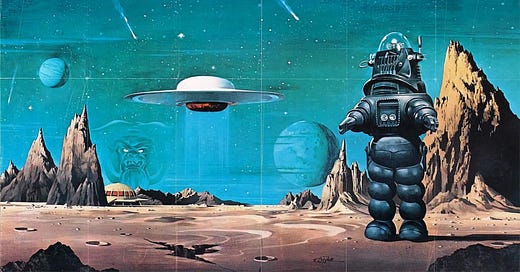

En sintonía con estos tiempos que corren y sus relatos exhuberantes, hacemos un ciclo de cine a la hora de la siesta con mi hijo Ramón y se nos da por la ciencia ficción, con mucha mucha acción. Vemos las Terminator, la uno y la dos, películas que no había visto nunca, aunque fueron muy de mi época. Supongo que en su momento las habré subestimado por violentas, o las descarté por el género. De más está decir que son clásicos y demás está decir, también, que se entiende que lo sean. La uno, leo, surge de una visión que tiene James Cameron, su autor y director, cuando le agarra una fiebre muy fuerte mientras está filmando otra película. Dibuja un robot con forma de esqueleto humano emergiendo de las llamas, con un arma importante en sus manos, y esa es la visión que inicia toda esa distopía. Básicamente ambas películas hablan acerca de la guerra entre el hombre y la máquina, y desde uno de los universos posibles en el que han ganado las máquinas, mandan a un guerrero humano salvador hacia el pasado para que tuerza el destino y la historia se despliegue de otro modo, más favorable para la humanidad. Y si bien ambas películas rebosan de violencia y armas y muerte y destrucción, son en un punto o en todos, ecologistas, o algo así y todos los hombres o lo masculino son o policías o robots, mientras que la única solución o esperanza recae sobra una mujer y su hijito. La famosa Sarah Connor es la única esperanza para la humanidad, es quien tiene las visiones, la que sabe, la que ve, la que es tomada por demente por todos esos hombres de las leyes y la que finalmente, consigue torcer la historia, para bien.

Este febrero toda la sociedad está revuelta, ¿es toda la sociedad? La sociedad de la que formo parte más inmediata, los artistas, la gente de la cultura, de las ciencias, estamos todos muy revueltos, revolucionados, preocupados, asustados, agrupados, temerosos, alertas, pensantes, en acción. A veces tengo la sensación de que este presente sólo puede ser leído en clave de ciencia ficción. Que quienes nos gobiernan plantean bastante esas reglas y manejan niveles de villanía que una creería que sólo pueden existir en un comic. Y que entonces, acaso, aparte de lo concreto, haya que poder responder y resisitir con grandes poderes de imaginación y astucia, para que no nos doblegue o colonice la mente este modelo mercadocentrista.

La ciencia ficción, como una propia construcción gramatical que ya es imposible, no da por sentado lo humano, lo que hace a lo humano humano. Al oponer otras fuerzas, otros modos de vida a la humana, pondera lo que la humana sí es, con lo bueno y lo malo y lo que la suele distinguir siempre de las otras formas de vida es su capacidad de sentir, de percibir, de asociar y de reaccionar en consecuencia, es decir: ser creativo.

PARA VER

Hojas de otoño de Aki Kaurismäki

Hace poco se estrenó la última película del finlandés Aki Kaurismäki, Hojas de otoño. Qué fortuna cuando alguien que admiramos hace una obra más. A esta película no le falta ni le sobra nada. Es sobrísima, graciosa, triste, tierna. La iluminación artificiosa de sus películas que no pretenden, en principio, parecerse a la realidad, me convoca tanto siempre, como si se tratara de una pintura o de una obra de teatro, para pegar la vuelta y terminar alcanzando muchísima verosimilitud y de ese modo también, humanidad. Hay un momento que es el clímax de la película en el que un dúo de hermanas finlandesas cantan una canción en un bar y es el punto de quiebre del protagonista. El dúo existe en la realidad, se llama Maustetytöt y la canción que cantan se llama Syntynyt suruun ja puettu pettymyksi (algo así como Nacido en el dolor y vestido de desilusión). Es uno de esos momentos sublimes del cine en el que por más simple que parezca todo o justamente por lo simple o sencillo o necesario que resulta, lo que sucede lo está atravesando todo. Por un lado porque es nuestro protagonista a quien venimos siguiendo y queriendo, pero por fuera de la ficción hay dos mujeres muy jóvenes cantando una canción que les pertenece y antecede y trasciende a la película y el texto es deprimente y vital y el sonido parece venir de un pasado de sintetizadores pero encarna en este presente y están los testigos, el público, filmados con estatatismo y sabemos que no son actores ni actrices, solo personas, y es un momento tan sublime que después esa canción sigue sonando y podemos seguir escuchándola sin entender absolutamente nada de su letra rebosante de consonantes que sin embargo consigue comunicarlo todo, en su ser trascendental.

PARA ESCUCHAR

Ongaku Zukan de Ryuchi Sakamoto

En 2022 pasé dos semanas en Nueva York en un proceso de residencia de ensayo y escritura de una obra. Para eso me alojé en una casa que también es un teatro en Manhattan, en el barrio de Chelsea, en una de esas casas que llaman de piedra marrón, las típicas de las películas, de las escaleritas para arriba. La casa teatro se llama Torn-Page, según los apellidos de sus dueños ya fallecidos, los actores Rip Torn y Geraldine Page, cuyos apellidos juntos también pueden leerse como “página arrancada”, un buen nombre para un espacio cultural. En esa casa vive ahora Tony Torn, uno de los hijos de la pareja, con su mujer la poeta Lee-Ann Brown. En esa casa llena de fantasmas de los buenos, en la que dormí y ensayé, también teníamos permitido almorzar en el salón comedor de la familia en el segundo piso, un salón lleno de memorabilia y discos. Y el disco que sonó incansablemente durante nuestra estadía fue uno del japonés Ryuchi Sakamoto, en cuya tapa se ve a un elegante pianista de smoking sentado a un piano, ¿será él? Y el reflejo en la pared es el de una hormiga gigantesca. El disco es muchas cosas al mismo tiempo: es muy japonés, de violines y pasajes emocionales; es muy de sonido de los 80’s, de sintetizador y movimientos cómicos y es en todo momento muy experimental. Leo ahora que Sakamoto vivía en Nueva York en la época en la que compuso este disco. Leo también que es de 1984, el mismo año que la primera Terminator. ¡1984! El año de la distopía literaria por excelencia.

RECUERDOS

Carlos Defeo (1965-2023) / El Festival del Rojas / Dario tiene momentos de soledad

Hace un par de meses, un sábado de octubre, recibo un mensaje de Santiago Gobernori en mi celular diciéndome que se había enterado de lo de Carli, y que había pensado en mí. Tengo buena relación con Santiago pero no lo veo mucho más que un par de veces al año, en general en la plaza frente a mi casa, en la que él pasea a su perro y yo a mi hijo. Así que si bien no sé a qué se refiere en el mensaje con “lo de Carli”, entiendo todo.

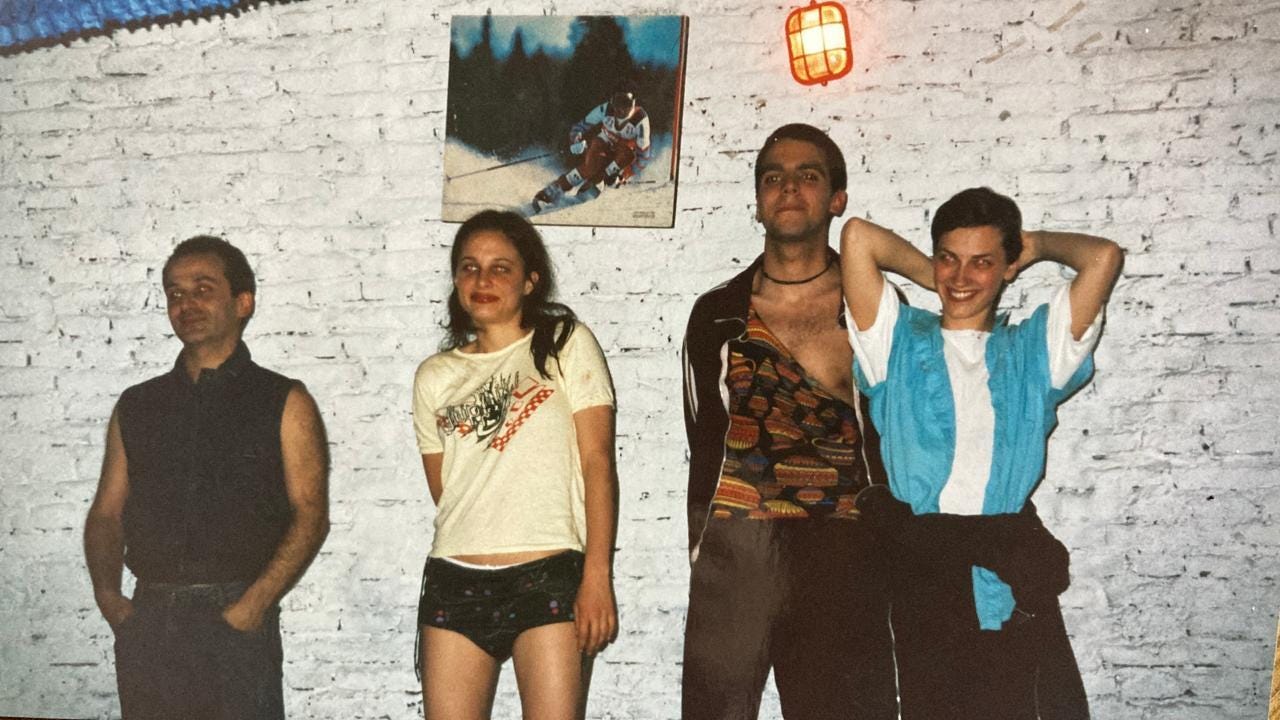

Conocí a Carli, Carlos Defeo, en el Sportivo Teatral, hace más de veinte años, cuando empecé a estudiar actuación. No puedo recordar cuándo ni de qué modo nos hicimos amigos pero sí que nos hicimos bastante amigos en esa época, lo que incluyó un viaje de mochileros por el norte argentino al que llegamos en el tren que va a Tucumán. Debido a esa amistad, también, en parte, y a que Gobernori ya tenía su nombre en el off, Carli aceptó venir a ensayar una obra que estaba escribiendo Santiago para nosotros, y que ensayábamos en el cuarto de Santiago en el PH de Caballito que compartíamos en ese momento. Esa obra se llamó Darío tiene momentos de soledad y la estrenamos en un Festival en el Centro Cultural Ricardo Rojas en el 2002, que curaban Rubén Szuchmacher y Alejandro Tantanian a través de una convocatoria. En ella actuábamos Valentina Liernur, Alejandro Berón Díaz, yo y, por supuesto, Carlos Defeo, que en ese momento tenía la friolera de 35 años y era para nosotros el grande del grupo. Carlos, Alejandro y yo hacíamos de una suerte de saltimbanquis o artistas circenses en fuga que íbamos a parar a la casa rutera del andrógino Santi que interpretaba Valentina. Y en un momento llegaba el monólogo de Carlos, que era un poco meta, con un pie adentro y otro afuera, en el que entre otras cosas decía algo así como “Yo estudié con Fernández, yo no estoy para estas cosas”, que era un poco lo que le pasaba de verdad cuando ensayaba con nosotros en el cuarto del PH de Santiago. Así y todo lo hizo: no sólo la ensayó sino que también la estrenó con nosotros en ese Festival del Rojas 5, un festival y un sitio en el que pasaban cosas y en el que la mayoría de nosotros dimos nuestros primeros pasos, ya sea en las clases o en el escenario, en este tipo de convocatorias interesantes pero sobre todo abiertas.

El espíritu de búsqueda de Carlos en ese proceso, cuando nos doblaba en experiencia, ese arrojo de ponerse a ensayar con nosotros en una habitación, a veces enojado también, claro, consigo mismo sobre todo, por haberse metido en una con todos principiantes pero firme ahí de todos modos, ese amateurismo con fe quiero yo recordar de él, más allá de su carrera de antes y después, que la tuvo y muy buena, pero es en ese tipo de aprendizaje lateral que quería reparar, el de la generosidad de alguien que comparte su experiencia con otrxs para que puedan desplegarse, el de la fe del hacer con otrxs que es casi lo único, que no nos van a poder quitar.

LO QUE VIENE

Loreta y el ciborg. En marzo se estrena Testosterona, con dirección de Lorena Vega y Cristian Alarcón sobre testimonios del propio Alarcón, el director de la Revista Anfibia, quien a su vez estará en escena. Dicen ellos mismos acerca la de la obra: Testosterona es entonces una obra sobre las masculinidades, sobre el trauma -individual e histórico-. La pieza sobrevuela una pregunta: ¿somos cyborgs? Y se despliega una metáfora que va del género a la práctica y el pensamiento botánico desde Carlos Lineo a Alexander Von Humboldt. Testosterona es una mirada sobre lo no binario y una exploración sobre lo post humano. Acaso esté un poco conspirativa. Acaso en momentos de difusa o difícil lectura de la realidad, la respuesta al desconcierto esté una vez más, en la ficción, que en general proviene de un lugar menos especulativo y más transversal, esa ficción que pone a funcionar a la ciencia, y a todo lo demás.